Green Carbon是由中國科學院青島生物能源與過程研究所創辦的學術期刊。本文來自于中心與催化聚合與工程研究中心關于生物基綠色增塑劑反式烏頭酸酯的合作研究,是研究所生物-化工-材料多學科交叉合作的有益嘗試,是產學研合作的有效實踐。

一 背景介紹

聚氯乙烯(PVC)是世界五大通用塑料之一,因其優異的性能和低廉的價格實現廣泛應用。增塑劑是PVC產業加工領域所必需的重要改性劑,全球年消費量約500萬噸,產值近千億。目前應用最廣泛的是石油基鄰苯類增塑劑(DOP、DBP等),因被證實具有生物毒性,正被逐步限制使用;而改良型石油基增塑劑(DOTP、DINCH等)因缺乏增塑和環保潛力,難以適應不斷提高的性能需求;現有環保型生物基增塑劑(環氧油脂類、檸檬酸酯類等)相對安全環保,但是增塑性能或生產成本仍缺乏競爭力,僅能夠應用于少數明確禁用鄰苯類增塑劑的特殊領域,難以實現廣泛替代。

中國科學院青島生物能源與過程研究所呂雪峰研究員帶領的微生物制造工程中心和王慶剛研究員帶領的催化聚合與工程研究中心展開深入的生物-化工-材料多學科交叉合作,共同開發了一種基于反式烏頭酸的新型生物基增塑劑,撰寫的研究性論文“Integration of Biological Synthesis & Chemical Catalysis: Bio-based Plasticizer trans-Aconitates”,最近發表在新刊Green Carbon創刊號上。

二 文章簡介

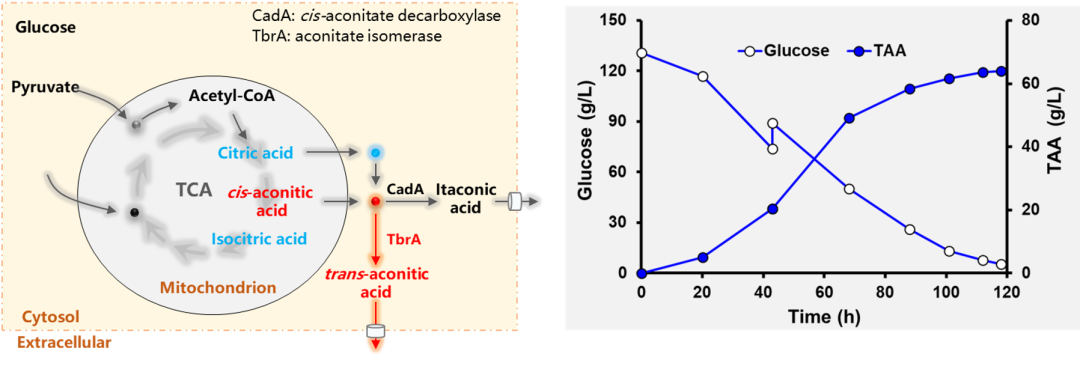

1 反式烏頭酸的綠色生物制造

反式烏頭酸(trans-aconitic acid)是一種不飽和三元有機羧酸,被美國能源部列為具有應用潛力的30種生物基平臺化合物之一,同時也是被聯合國糧農組織FAO和美國FDA等權威機構批準的食品添加劑,具有良好的生物安全性。長期以來,反式烏頭酸只能通過復雜低效的植物提取和化學轉化少量制備,無法實現低成本大規模量產,原料可及性問題成為其下游應用技術開發的關鍵限制性因素。研究團隊以低pH耐受的絲狀真菌土曲霉菌株作為底盤細胞,通過內源合成途徑理性設計和人工模塊異源重構,構建了高效合成反式烏頭酸的微生物細胞工廠,針對性開發了發酵工藝并完成放大驗證,發酵100小時反式烏頭酸產量達到61.7 g/L,實現了反式烏頭酸的微生物高效綠色制造,突破了關鍵的原料可及性難題。

圖1. 反式烏頭酸土曲霉細胞工廠構建策略及發酵評估

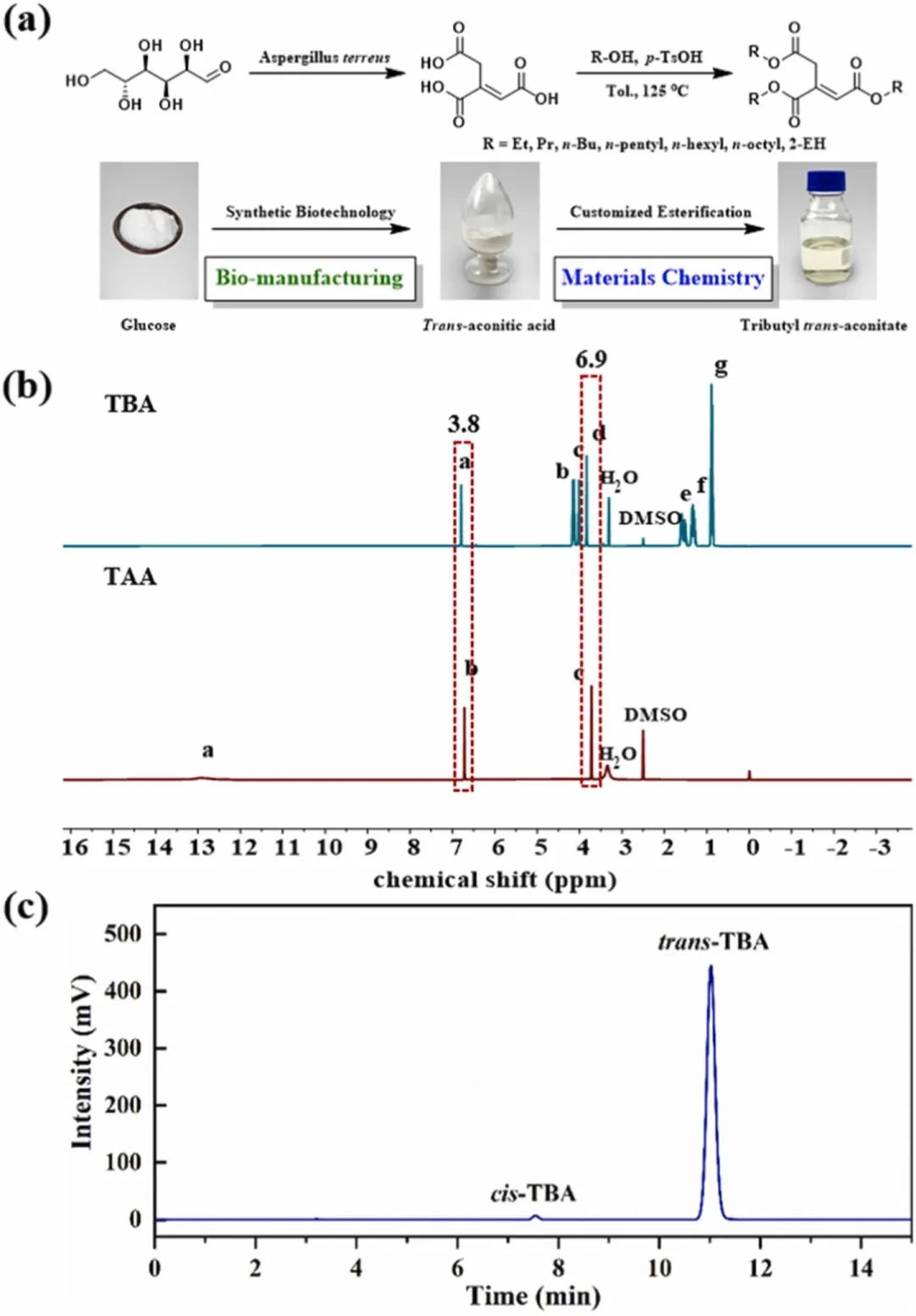

2 反式烏頭酸酯的綠色催化酯化工藝開發

基于反式烏頭酸含有3個羧基和1個不飽和雙鍵的獨特結構,研究團隊提出以反式烏頭酸為原料開發新型生物基增塑劑的設想,并依據不同碳鏈結構對應用性能的影響規律,篩選出七種醇類化合物作為調控酯基結構的原料。通過優化綠色催化酯化工藝,設計開發了C2到C8不同烷基鏈的系列反式烏頭酸酯增塑劑,該工藝從原料選擇到催化合成再到產物處理全流程均具有工業化可行性。通過核磁氫譜對比產物與反式烏頭酸的分子結構,發現產物具有反式烏頭酸特征峰的同時(3.8 ppm和6.9 ppm),還具有與醇類原料對應的烷基結構(4.1~4.3 ppm和0.9~1.7 ppm),該結果表明反式烏頭酸酯的成功合成;此外,通過液相色譜定量分析了產物純度,以烏頭酸三丁酯為例,反式結構保留時間為11 min,峰面積占比超99%;兩項測試表明:該工藝實現了反式烏頭酸酯的綠色高效合成。

圖2. 反式烏頭酸酯的合成工藝與產物分析

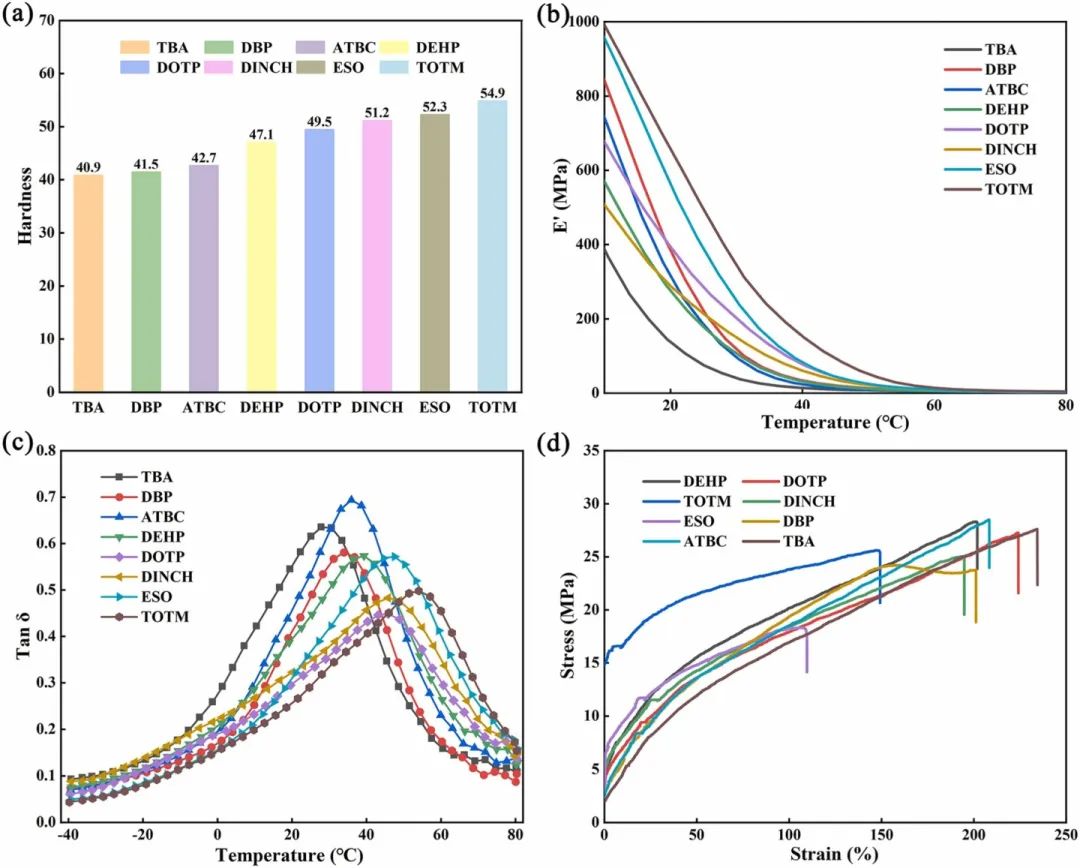

3 反式烏頭酸酯增塑劑的應用性能評測和增塑機理研究

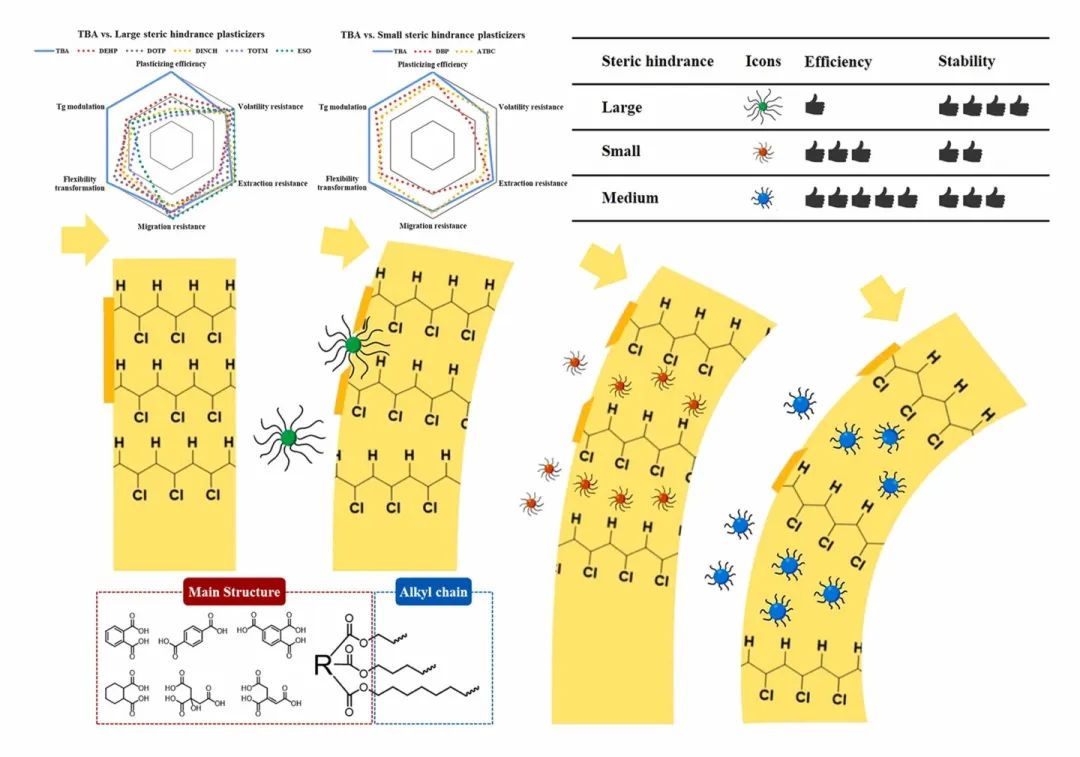

與主流增塑劑進行全面性能對比,生物基增塑劑反式烏頭酸三丁酯(TBA)增塑后的樣品,在常溫下的靜態柔性(硬度)、動態柔性(動態熱機械分析)和韌性(斷裂伸長率234.5%)均為最佳,通過原子力顯微鏡發現,TBA增塑樣片的斷裂面顯示出更平滑的三維結構,表明了TBA優異的增塑性能。此外,TBA在氣、液、固三相環境中良好的遷移情況表明了TBA兼具安全環保、高效增塑(增塑效率高達1.24)和長效穩定的優勢,綜合性能優異。隨后,深入探究了反式烏頭酸酯的增塑機理,其分子結構中豐富的酯基、不易偏折的雙鍵及合適長度的碳鏈,分別提供了更優的溶劑效應、支撐效應和屏蔽效應,通過對增塑劑微觀分子結構和宏觀應用性能之間的構效關系進行系統研究,針對不同應用場景,定制化開發了系列產品,為擴展應用領域奠定了基礎。

圖3. 不同類型增塑劑的應用性能對比

4總結

該工作基于生物-化工-材料的深度融合,通過合成生物學技術實現了反式烏頭酸的微生物綠色制造,突破了原料可及性瓶頸;通過定制化合成技術實現了系列反式烏頭酸酯的綠色化工生產,解決了產品可設性問題;研發出新一代安全環保、高效增塑、長效穩定的生物基反式烏頭酸酯增塑劑,將有望部分取代傳統的石油基鄰苯類增塑劑,突破塑料行業的發展瓶頸,服務人類健康與自然環境。

圖4. 不同類型增塑劑的比較及推測機理示意圖

相關工作榮獲科技部首屆全國顛覆性技術創新大賽最高獎-總決賽優勝獎,并獲得國家重點研發計劃-顛覆性技術創新專項DIPA的支持。同時,已經以非獨家轉讓模式許可兩家企業推動產業化,正在建設千噸級生產示范線。

本文為開放獲取文章

掃描二維碼閱讀英文原文

【論文信息】Hou H, Huang X, Du Z, et al. Integration of Biological Synthesis & Chemical Catalysis: Bio-based Plasticizer trans-Aconitates[J]. Green Carbon, 2023. https://doi.org/10.1016/j.greenca.2023.08.001

關于

Green Carbon

Green Carbon(綠碳,ISSN 2950-1555)是由中國科學院青島生物能源與過程研究所創辦、與科愛集團聯合出版的開放獲取英文學術期刊,聚焦綠色碳資源的開發與利用、化石碳資源的綠色轉化與利用,排放碳資源的固定與利用,以及多尺度碳循環的分析與管理等主題,推動可持續發展領域的科技創新,為全球科研人員提供高質量的、開放的學術交流平臺,服務于廣大的化學和科學界。期刊將發表原創性研究論文、綜述類文章、社論、簡短通訊、觀點和專題類文章。(https://www.keaipublishing.com/en/journals/green-carbon/)